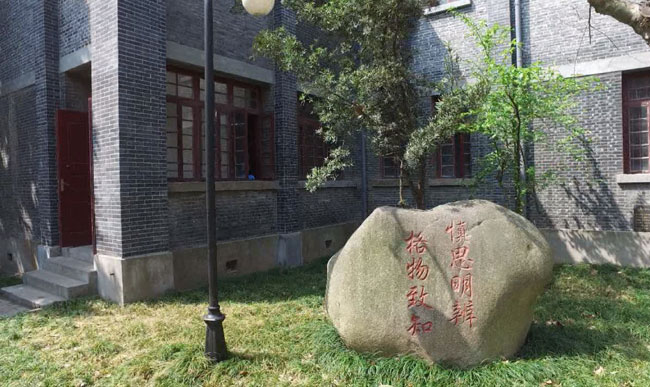

散落校园各处的石头,不是天外飞来的,是本校优良传统精神所凝聚的灵石。某岩画博物馆的八个字,“岁月失语,惟石能言”,告诉人们石头能说话。真的,你可以与校园里的石头对话。心有灵犀一点通,总有一天,你会“悟”出点什么。下面说说校园里的石头。 “正直向上,热于求知”校风碑 1983年5月,哲学社会科学学部委员、中顾委常委胡乔木同志用一大张宣纸工楷给“亲爱的江苏扬州中学”写了三百余言的题词,由郑万钟校长从北京带回校,题词中说:“扬州中学在旧时代并没有教育我走上革命的道路,那是当时的先进思想家和一些先进的同学帮助我的。但是它教育我成为一个正直向上、热于求知的人,仍然使我深深感激。”这是一个革命家、理论家历经世纪风云后对母校表达的生命体验。之后,在学校的校务会议上,大家一致认为,乔木同志说的“正直向上,热于求知”这八个字,可以定为学校的校风。因为它高度概括了教育的本质,一个青年在中学时代,要打好两个基础,即懂得如何做人——正直向上,如何做学问——热于求知。再从我校办学历史长、校友分布广的特点考虑,这八字校风,过去的、现在的、将来的师生,海峡两岸的、海外各地的校友,都能认同。于是,确定“正直向上、热于求知”为扬州中学校风,很快得到在校师生和各地校友的肯定和称赞。 “正直向上”,好好做人,比较好懂;“热于求知”,应进一步理解,这个“知”不仅指一般知识,还要与“格物致知”联系起来。万物莫不有理,照古代哲学家朱熹的看法,格物的目的,是“致”我们对于永恒的理的“知”。朱熹还说,“至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到”,即顿悟了,积学积理达到高峰,发生飞跃,进入了精神的更高境界。作为哲学家的乔木同志提“热于求知”,实际上也同时提出了立志成人的“修养方法”。 “自省楼”大理石门额 民国二十四年(1935年),本校兴建学生宿舍“自省楼”(省身楼)。子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”曾子亦曰:“吾日三省吾身。”由此可见“自省”要义。现代教育也认为,人均有一种内在的智慧(光明),并具有运用这种智慧应付环境、解决问题的能力。如常自我省察,自我发现,自我修养,则可成人成才。新楼沿用旧名,旨在激励后昆自治自动,专注修为,百尺竿头,更进一步。门额书法,从容澹定,颇具“好太王碑”笔意。 《高句丽好太王碑》唐高宗显庆五年立,光绪六年发现。清末学者叶昌炽说:“碑字大如碗,方严质厚,在隶楷之间,考其时,当晋义熙十年所记高丽开国武功甚备,此真海东第一瑰宝也。” “自治、自动”励志石 字体独特,非古印,非海报,非水柱,非彩云,非舒同……,在通常美术字之外,有个性。内容摘自校史上“八中”校歌中唱的:人格健全,学术健全,相期“自治与自动”。 抗战时期周校长教导学生说:“自治即自己管理自己,不待外力干涉而能从容中节之谓也。能自治,斯能自觉,然后有缜密之心思,可以应付事机。能自治,斯能自立,然后有高尚之品格,堪以建设事业。人事之来,瞬息万变,运用之妙,全凭一心。无自治能力者,心无所主,如折舵之舟,失缰之马,而倾覆颠蹶随之。《大学》治平之道,本于修身,孔子进德之功,基于立志。诸同学务须遵守校纪,严密自治,藏修息游,必依定时,言语动作,必循定轨,书籍器皿,必置定所,洒扫洗涤,必按定规。凡此诸事,虽属细微,然身不能治,安能治人?一室不能治,安能治国?君子观人,往往于此。诸葛武侯尝谓“澹泊以明志,宁静以志远”, 澹泊则无私,故物无不烛,宁静则不乱,故功无不成,而澹泊宁静之境地,舍自治不能达。” “自治与自动”是不可分的,之所以分开说,无非强调认识了就立即付诸行动,总之一句话——修业靠你自己,别人无法代庖。发挥潜能,塑造自己,全靠自己去领悟,自己感受,自己思考,自己选择,自觉行动,自个不懈努力,“咬定青山不放松”。真有了这样的悟性和努力,“学习——进步”,本校优良传统的精神才会融入自己的血肉,才能把自己带入更高层次的生命境界。 “慎思明辨,格物致知”学风 学风立石,所在多有,而我们的学风为集联,集纳《大学》《中庸》名句,文化内涵十分丰富,暗寓“树人”宗旨,有弦外之音、韵外之致。上联出自《中庸》:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”(广泛学习,仔细研究,深入思考,严格分辨,切实执行)“致中和,天地位焉,万物育焉。”(达到中和,天地各居于其应当的位置,万物就会生长发育)下联出自《大学》:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”(大学之道,在于发扬高尚的品德,在于革除旧习,勉做新人,在于使人不断努力,以便达到善的最高境界)“致知在格物。”(获得知识在于探究事物的道理)《大学》《中庸》原是《礼记》中的两篇,南宋朱熹这位精思、明辨、博学、多产的哲学家,将这两篇与《论语》《孟子》合编成“四书”,并为之作注,历代朝廷以朱注为官方解释,明清依然。经过《四书》的普及,《大学》《中庸》成为家喻户晓的文化典籍,是青少年的传统读本,过去凡是读书的人皆耳熟能详。 解读这个集联,不能仅仅限于字面,应当像读其它文学作品那样,调动自己的知识积累和生活体验,读出言外之意。联系本校校史来看看前贤拈出“慎思明辨,格物致知”作对联的良苦用心。三十年代的周厚枢校长认为,“青年为国家之命脉”,“教育为立国之根茎”,并采取一系列措施,科学陶冶,人格感化,竭全力培养“民族复兴的种子”。在《现代青年应有之德性》一文中,周校长提倡“努力服务,献身民族”的精神,他针对世俗观念,教导青年要“辨别荣身主义、兴家主义、地方主义与献身民族的不同”,发人深思。首席教员汪桂荣先生,德高望重,他在《怎样求学和怎样做人》一文中,亲切地对同学们说:“人生如负重行走,哲学眼光是立定的腿,科学精神就是向前走的腿。” 主事者的教育理念和这些言论,该可以启发我们理解学风,引领我们前行。 “进德修业,教书育人”教风 校风、学风、教风,反映一个学校的特色,是一个学校的历史积淀。时下似乎太烂,几个秀才灵机一动,弄几个缩略语一拼合,就是什么风什么风,既无事实根据,也无学理依据。本校教风却完全可以在校史中得到印证。 名校必有名师,有名师才会有名校。不要说仪董时期的历史学家屠寄和清末四大词人之首的王鹏运,前者是张之洞的“抱冰堂弟子”,后者是光绪皇帝近臣,官至礼科掌印给事中。即以三十年代为例,周校长说:教育的使命不仅在灌输知识、怎样去学,而在于怎样学做一个完全的人。教师责任尤为重大,不但要注重“教”,还须注重“育”。教师“应有特殊的训练:一要有切实的基础知识和技能;二要有丰富的专门知识和技能;三要有熟练的良好的教法和浓厚的教育兴趣;四要有完美的人格。四者兼备,才配做中学教师。”不数年,扬州中学形成了一个学养深厚、教导有方、安于久任的教师群体。当时国内中等教育所倚重的数学专家汪桂荣(静斋)曾撰文自述其修养,今撮要如下: 1.“人生见解”。孔子说:“四时行焉,百物生焉。”(意谓有规律地运行,自然地生长)这“行”字和“生”字是我们最好的宇宙观和人生观。教育事业责任至重,必须已立立人,已达达人(自己想树立的也帮别人树立,自己想达到的也帮别人达到),知必求真,情必求美,意必求善,未到真美善不能停止,而况真美善之标准时时进步,所以我们必须行行不止,生生不已。 2.“服务兴趣”。谈到做人,我觉得眼界要广,志趣要高,兴趣要浓,做教员的人尤应如此。当然学生时代求学方面,行为方面不能尽如我们所理想者,然果能耐心指导,热心训练,定可收较大之效果。 3.“进取精神”。高中算学教学问题极多,一切当本研究精神详细研究,再本试验精神努力试验。世界学术进步甚快,学如逆水行舟不进则退,为教师者对于新书之购置,不宜吝惜,胸中多一点学术,是教师的最好法宝。 4.“专业态度”。教育本百年大计,办教育之报酬是精神的。“得天下英才而教育之”,其乐无穷。果能以教育青年为乐,则朝于斯夕于斯,不但心中没有别的思想,即一切亲朋酬应均求减少免分心境。韩文公说,“一心二用,圣者不能”。我们做教员的人只做教员,安能见异思迁? 5.“注意康健”。鄙人十余年来所最怕者莫过于缺课,故对于身体之保养力求慎重,生活力求合理化。一切有规律,疾病可以减少,节饮食,慎寒暖,少思虑,可以却病,身体要动,心地要静,可保康健。 6.“培养品格”。中学教员所接触者均为活泼泼的青年,到高中后求知心甚切,教师当随时加以指导、鼓励。考试成绩有时稍差,必须研究其原因,设法补救,若厉声呵责,使学者每上此课生厌恶之心。教师一举一动影响学者甚巨,故教师尤须一切自重,培养品格。 7.“教学研究”。教学乃双方面的事,一切均须照教学心理。鄙人十余年对于教学颇喜研究,深知教学有几个原则可循,如高深理论用实例引导之则事半功倍,记忆有办法则记忆容易,思考有办法则解题不难。其他如养成学者良好学习习惯,则一切教学问题,易于解决。 8.“反省功夫”。教书多年有何心得,鄙人答以仅一“怕”字。扬中毕业同学十人中即有十人要进大学,更须有数倍之努力。应届毕业同学升学考试情形知之甚深,故平常教学始终不敢大意,教而后知困是的确不错的,此鄙人所以刻刻反省也。 不惮其烦述“修养”,意在唠叨“进德修业,教书育人”的重要性和艰难性。“进德修业”出自《周易·乾》“君子进德修业。” 以上说的是有字的石头,还有那些无字的呢,譬如花园里的假山,也是石头垒砌的哩。那是大地之根,不要看它怪模怪样,画家吴冠中说:“太湖石抽象派,道是无形却有形,道是无情却有情。”这就需要你去“悟”对,妙赏。 |

|

|

|